多良木相良氏遺跡(たらぎさがらしいせき)が国史跡に指定されました

国史跡「多良木相良氏遺跡」について

国の文化審議会は、令和7年6月20日に開催された同審議会の審議議決を経て、多良木町の「多良木相良氏遺跡」を国の史跡として指定するよう文部科学大臣に答申しておりました。

この度、9月18日の官報告示によって、「多良木相良氏遺跡」が正式に国史跡に指定されました。(文部科学省告示第78号)

※国史跡とは、我が国にとって歴史上または学術上特に価値の高い集落跡や古墳、城跡などの遺跡で文部科学大臣が指定するものです。

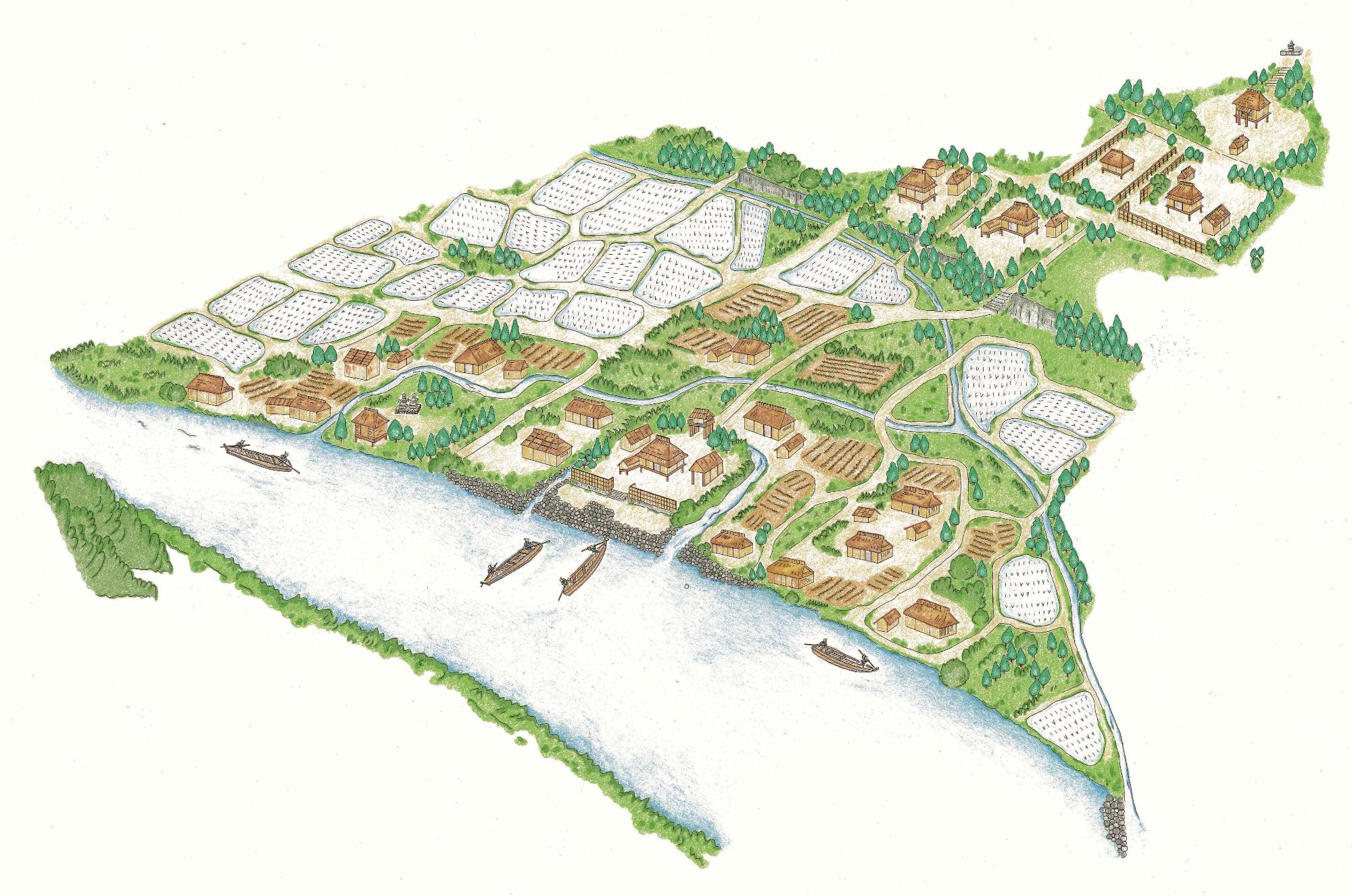

中世の多良木村復元図

蓮花寺東之前遺跡

青蓮寺境内にある石積基壇

多良木町では、令和3年度から多良木相良氏遺跡の調査を進めていました。

鎌倉時代、肥後熊本に領地を獲得した相良氏は、多良木家・佐牟田家・山井家などに分かれていきます。

その中で多良木相良氏は相良氏全体の嫡流(本家)です。多良木相良氏は中世の多良木村に本拠を構えました。現在の多良木町にはその痕跡を、遺跡・建造物・石造物・仏像などをとおして私たちはいまでも見ることができます。

これほどまでに豊かな中世の痕跡が存在する地域は全国的にみても非常に珍しいものです。

多良木相良氏遺跡は蓮花寺東之前遺跡(れんげじひがしのまえいせき)と青蓮寺境内(しょうれんじけいだい)の2つの遺跡で構成されます。

蓮花寺東之前遺跡は、球磨川と土塁(どるい)・堀により区画された施設で、川湊と考えられる石積護岸が発見されています。遺跡の規模は小さいものの、白磁四耳壺・水注等の当時の高級品が出土することから、多良木相良氏による球磨川水運を利用した物流の拠点施設の可能性が高い遺跡です。

青蓮寺は永仁3年(一二九五)に鎮西(ちんぜい)相良氏(九州に土地をもらった相良氏のこと)の祖・頼景(よりかげ)を祀ったことから始まり、現存する阿弥陀堂の背後には、九州唯一の鎌倉時代の壇上積基壇(だんじょうづみきだん)(供養塔がのっている台)が現存しています。

国の史跡指定は、球磨郡では初めてであり、人吉球磨地域でも人吉城と大村横穴群に次いで3件目です。

- このページが参考になったかをお聞かせください。

-